ブログBlog

2025年10月13日 [検証!DIY]

接着を剥がしてみた

前回は、木工用ボンドとプラスチック対応の接着剤を使用して、木片とプラスチック(ABS)製のブロックを接着してみました。

前回は、木工用ボンドとプラスチック対応の接着剤を使用して、木片とプラスチック(ABS)製のブロックを接着してみました。十分に乾かしたところ・・・すべてが接着。

木工用ボンドの思わぬ接着力が判明しました。

今回の「検証!DIY」では、接着した木片とブロックを剥がしてみました。

※DIY (Do It Yourself :できることは自分で行おう)。日曜大工

前回利用した接着剤は、以下の通り。

・速乾性木工用ボンド(コニシ社)

・木工用多用途ボンド(同コニシ社)

・ボンドGPクリヤープラスチック用(同コニシ社)

それで木片とブロックを接着しました。

接着剤の剥離強度として、いくつかの接着方法が定義されています。

分かりやすい例として、以下のページを参考にしました。

セメダイン株式会社「接着基礎知識

接着剤の規格・仕様:1.試験方法と関連JIS」 (外部リンク)

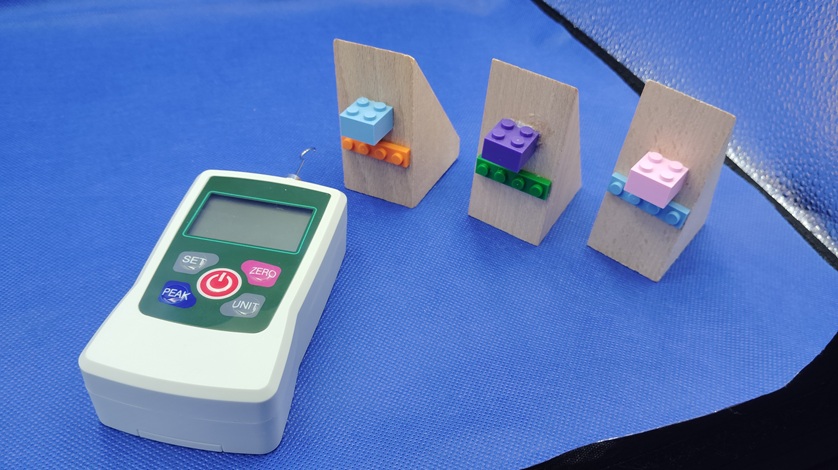

ブロックの裏側の壁にフックを取り付け、引張で剥がす方法を行います。

先のページで紹介されている規格「JIS K 6855(1994)」に近い形での実験となります。

今回、接着剤の強度の比較のために、加えた力の測定器、YST-50を使用しました。

YST-50に関しては、張力・圧力計(過去の記事)も、よろしければご一読をお願いできればと思います。

プラスチックボンド「GPクリア」は約40Nで剥がれ始め、そのあと濃い蜜の様にトロッと粘着しつつ、順に剥がれました。

一方の木工用ボンドは、YST-50の測定範囲である50Nを超えても剥がすことはできませんでした。

ただ、どれくらいの力量かは不明ですが、指先で摘まんで、捻るとポロッと剥離。

この点も、今後の検証と思いつつ、測定器の買い替えなども天秤にかけて思案中です。

GPクリアの剥離の様子を観察したところ、蜜のような粘着物質が徐々に剥がれていったこと。

そのことにより、接着剤の付け過ぎが原因かと推論しました。

対象物への接着は、成功しているが、接着剤同士の接着が不十分だった。

接着剤の塗布量が多く、接着剤中の水分飛ばしが十分に行われなかった原因と思った次第です。

説明書通り、添付のハケを利用して伸ばしたのですが・・・面積が狭く※、量が多かったのかもしれません。

※約1cm角のブロックを利用しました

次に、剥離後、ブロックと木材の接着面を観察してみました。

木工用ボンド、プラスチックボンドとも、木材には接着剤の跡がくっきりと残っていました。

一方で、プラスチックブロックの場合です。

木工用ボンドはほぼ跡が残っていませんでした。

一方のプラスチックボンドは粘着質のガムの様な物質が付着していました。

今回はGPクリアーシリーズの優位性を実証できず。

次回は、接着剤の浸透しやすい素材で実験したいと思います。

そのうち、プラスチック製品でのリベンジも行いたいと思います。

今回はコニシ社の木工用ボンドとプラスチックボンドの、剥離実験をしてみました。

世の中には様々な素材や消耗品がいっぱいあります。

Let's DIY!を合言葉に、オリジナル作品の製作を楽しみましょう!