ブログBlog

2025年02月24日 [アプリ屋さんのIoT]

5大装置と拡張パーツ (2)

前回、システムの考え方と、PCの5大装置について紹介してきました。

前回、システムの考え方と、PCの5大装置について紹介してきました。今回は、その続きとなります。

前回書き残した、3つの事項。

・5大装置の実は大きな問題点。

・実は6大装置?

・入れ子例としてマイコンボード(Arduino)を使った例。

を中心に紹介していきたいと思います。

1:5大装置の実は大きな問題点

前回の画像から分かる5大装置。

入力装置と出力装置では、制御装置からの情報は、一方通行になっています。

しかし、最近は単なる入出力ではとどまらず、入力装置・出力装置を兼備した装置(キーボード、ディスプレイ等)が大半をしめています。

(これが、システムの結合でもありますが)

ゲーム機のコントローラで、バイブレーション機能などは、その良い例かと思います。

考え方として、情報の一方通行は最適だと思うのですが、現実との乖離が大きいのが、概念に無理が生じているのかもしれません。

かといって、一方通行をなくしてしまうと、装置としての特性がなくなるのも事実です。

また、システムによっては、5大装置すべてが揃っていないこともあり、各装置が必須ではないことも。

そうなると、これも同じく、概念に無理、つまりモデルが正しくない可能性も残されてしまいます。

問題点として2点ほど挙げましたが、その点を無視してしまえば、かなり良くできた概念(モデル)なので、しっかりと頭に入れておきたい知識です。

2:実は6大装置?

演算装置、制御装置、記憶装置、入力装置、出力装置の5つを5大装置として紹介しました。

これは私見で、情報の資格試験などでは通じないのですが、実は6大装置として考えるのも正解のひとつではないでしょうか?

その追加する装置は、通信装置。

他のシステムとの情報をやりとりする装置です。

5大装置では、システムへの入出力は明らかに分かれていました。

しかし、通信装置を加えることで複雑な情報の伝達を分離してモデル化することが可能になります。

この理由から、実は6大装置なのでは?と話題に挙げてみました。

前述の大きな問題点でも書きましたが、モデルが複雑化するのと、入力・出力の両装置との差別化が難しいので、今後の研究課題です。

3:入れ子例としてマイコンボード(Arduino)を使った例。

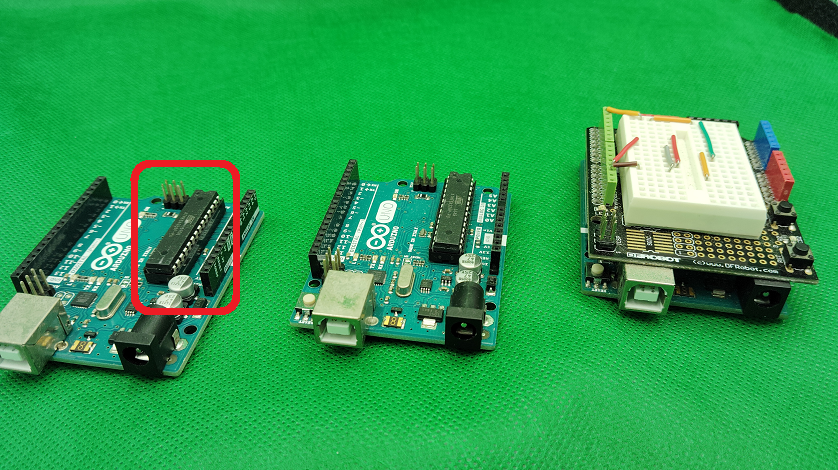

最後になりますが、「アプリ屋さんのIoT」でよく利用しているマイコンボード「Arduino」での例を紹介していきます。

今回の写真と以前の写真の話です。

一般的に売られているArduinoは、真ん中のマイコンボード化したものです。

しかし、このボード自身、写真左のArduinoのコアとも呼べるICに各種のソケットや安定した電源供給の回路を追加したものとなります。

このICですが、見方によって、役割が変わってきます。

マイコンボードから見ると演算装置と一部の制御装置、記憶装置を担っています。

一方で、IC内では5大装置がすべて揃っています。

このモデル化が前回の系(システム)の入れ子になります。

今度は逆に、マイコンボードを演算装置、記憶装置として利用しているシールド(キット)を紹介して、締めにしたいと思います。

写真は、配線が可能なブレッドボードを搭載したモデルになります。

新版では、SDカードの機能や外部ディスプレイに出力チップを追加したモデルも存在します。

今回の写真のシールドでは、以下の点が大きな特徴でしょう。

・ブレッドボードを追加

・インジケータとしてLED(板状)が付随

・外部と同期をとるSCL,SDLのポートをふさいでいる(真意不明)

・プッシュスイッチの追加

この様に、Arduinoのマイコンボードを中心にシステム化がされていることが理解できたと思います。

今回は2回にわたって、コンピュータの5大要素とArduinoでの実装を紹介してきました。

アプリ屋さんにとって、ハードウェアやシステムの理解のとっかかりとなれば幸いです。

IoT開発を行って、仕事の効率化や豊かな生活を送りませんか?

「Let's extend technology!!」

を合言葉に、

IoTの事例やヒント、開発記を投稿していきます!

ハードウェア業者と、話がうまくできない。

そんなときは、両方に対応している弊社にご相談ください。

お待ちしております!