2025年09月22日

鍵のモーター制御(1)

先月は、Wi-Fi接続のできる、マイコンボードXIAO ESPを紹介しました。

先月は、Wi-Fi接続のできる、マイコンボードXIAO ESPを紹介しました。

今回は、扉に物理的に取り付け、電気信号で施錠・開錠できる装置を考えたいと思います。

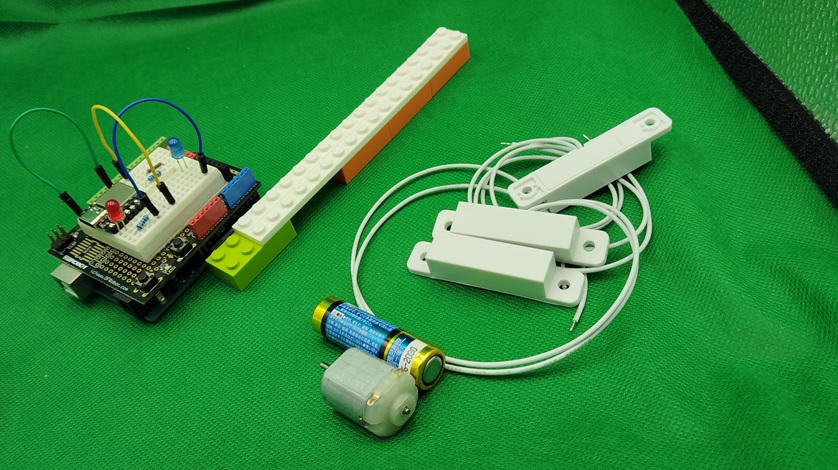

今回は、MERCURY MOTOR社 FA-130RAシリーズを使用しました。

DCモーター(直流モーター):

型番:FA-130RA

メーカー:MERCURY MOTOR

秋月電子通信販売サイト(外部サイト)

シンプルなモーターです。

直流1.5Vで稼働するため、アルカリ乾電池1本で稼働します。

子供のころのレーシングカー「ミニ四駆」でお世話になっていました。

スペック上は負荷がかかっていない場合、毎分9600回転。毎秒160回転となります。

仮に90度の回転を回す場合、1.5ミリ秒かかります。

マイコンの基本クロック数を考えれば、1.5ミリ秒も制御は可能ですが、高速での駆動にはダメージが心配です。

実際に使用する場合には、ギア(歯車)を組み合わせて、回転数の減少と力の増幅を行います。

このモーターを利用して、鍵をかける仕掛けを考えてみましょう。

ざっと思いついたのは、以下の2方法でした(正確な名称不明なため、勝手に命名)。

・踏切棒式

・カンヌキ式

踏切棒形式は、モーターからの回転を利用して、ドアロックバー(踏切棒の様な障害物)を用いた施錠方式です。

ドアロックのバーを回転させ、扉が開かないようにします。

一報のカンヌキ式では、モーターの回転で、カンヌキ(シリンダー錠の中身)を左右に移動させ、ロックをかける、(多分)一番普及している形式です。

踏切棒式にしろカンヌキ式にしろ、施錠と開錠でモーターを制御する場合、回転の信号をオンにする必要がありますが、開錠・施錠が終わったときにはメーターを止める必要が出てきます。

主に考えられる方法は3点。

・センサーを用いて、その入力によって制御を行う

・モーターの回転数から回転時間を計算し、その時間の間電流制御を行う

・ステッピングモーターで回数を定め、制御を行う

センサーの場合には、センサーやボタン、スイッチなどを設置する必要があります。

想像通りかと思いますが、それなりに複雑な回路になります。

過去の記事「閉め忘れを監視!(1)」にて、一例としてリードスイッチを紹介しています。

モーターの回転数の場合、電流を流し続けた時間だけ、可動部が動きます。時間での制御ですので、マイコンのプログラミングで簡単に時間調整ができるのが特徴でしょう。

特に、ギア比を上げることによって、移動範囲の微調整が行いやすくなります。

しかし、モーターの慣性があって、ズレが蓄積される可能性があります。

最後はステッピングモーターです。

ステッピングモーターは、パルス信号(オフからオン、オンからオフの一連の電圧変化した信号)を受け取ることで、モーターが一定角度回転するモーターです。

先のモーターの慣性が極めて小さいため、駆動部の正確な制御に適しています。

一番のネックは、一般的なモーター(今回のDCモーター)と比較すると、価格が高いこと、制御装置がやや複雑なことでしょうか。

今回は、モーター制御による鍵の仕組みと、注意事項について記事にしました。

来週は、プロトタイプ版の作成について記事にしようと思います。

IoT開発を行って、仕事の効率化や豊かな生活を送りませんか?

「Let's extend technology!!」

を合言葉に、

IoTの事例やヒント、開発記を投稿していきます!

ハードウェア業者と、話がうまくできない。

そんなときは、両方に対応している弊社にご相談ください。

お待ちしております!